チルトセンサ(レーザオートコリメータ)の原理、仕組み

チルトセンサとはレーザを用いたオートコリメータ方式の非接触角度測定機です。

元々オートコリメータとは、白色電球を光源にもちいた円筒形状の望遠鏡のような、大掛かりなものが業界の常識でした。1995年にレーザを用いた片手で持てるサイズの、四角いオートコリメータはレーザオートコリメータと称して販売しておりました。しかし当時の業界では、従来のオートコリメータとはまったく異なる製品を、オートコリメータだとは理解されませんでした。そのため名称をレーザチルトセンサと称し、非接触で角度測定が可能な製品として展開しておりました。このときの名残がもとにチルトセンサという名称になっております。

今ではオートコリメータといえばレーザを用いたものが業界でもある程度認知されておりますが、これらの製品のすべての大本は当社の創業者が開発したレーザチルトセンサがもとになっているのです。

チルトセンサの基本原理

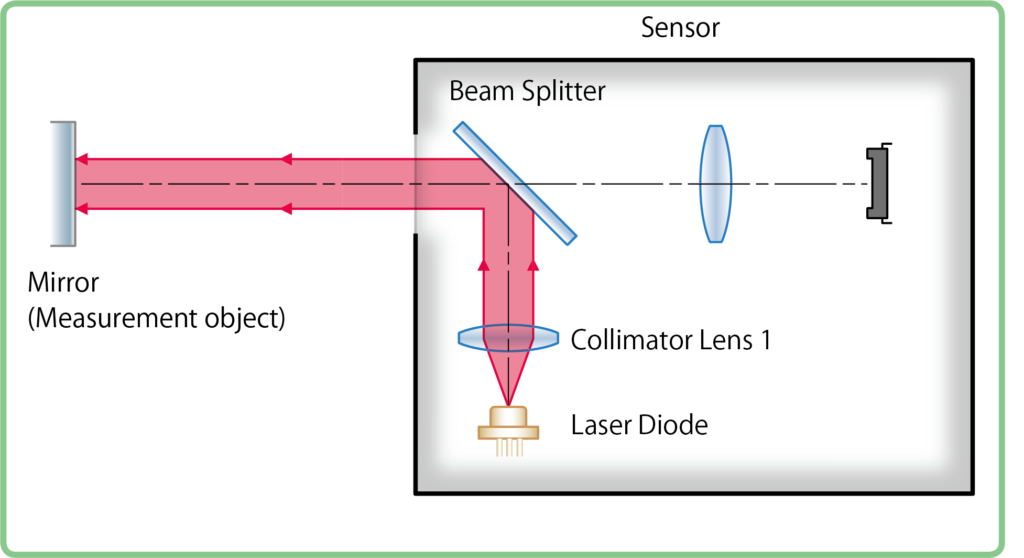

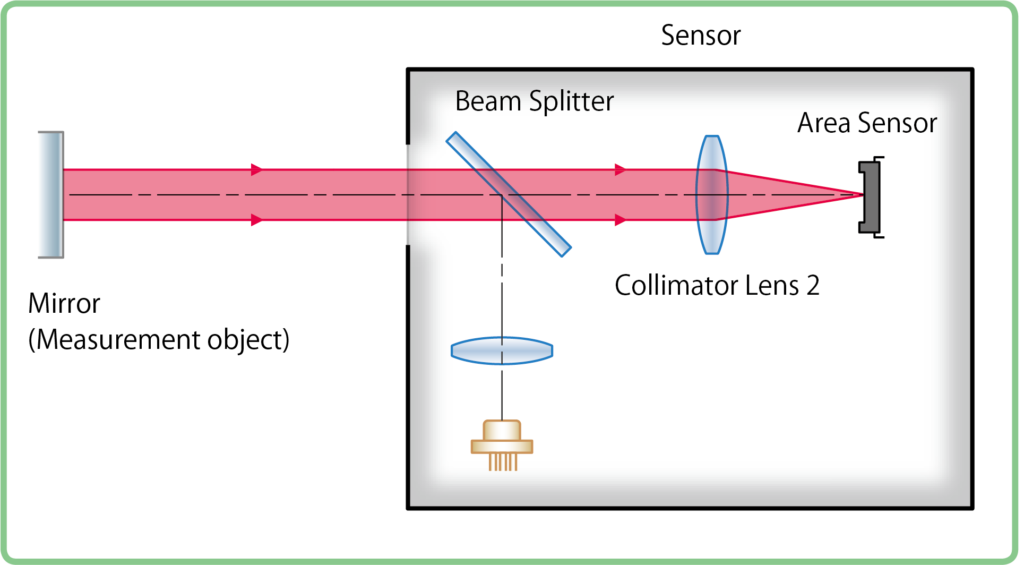

Laser Diode(光源)より射出した光はコリメータレンズ1により平行光となり、ミラー(測定対象物)に当たります。

ミラー(測定対象物)に当たった光は反射し、チルトセンサに内に返ります。返った光はコリメータレンズ2により集光され、受光部上に焦点を結びます。

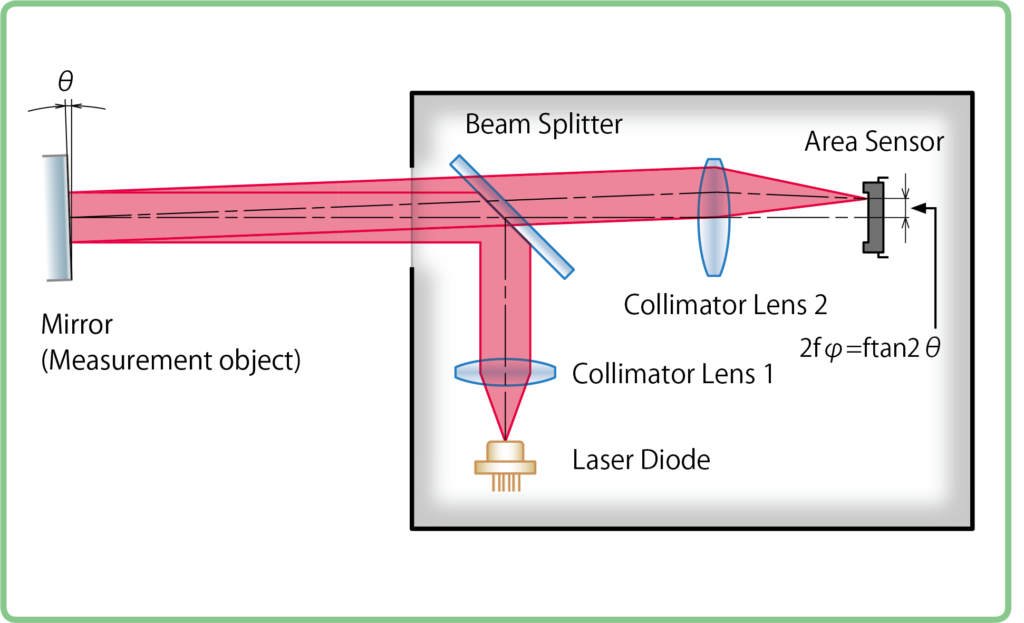

この時、測定対象物がθ(角度)傾いている場合、反射光は2θの角度でチルトセンサに戻ります。コリメータレンズの焦点距離をfとすると、スポットの移動距離Yは次のように表されます。

Y=f・tan2θ=2fϕ(θ:deg ϕ:rad)

チルトセンサでは、このYを測定することで測定対象物の角度を算出しています。

ビームとレンズ

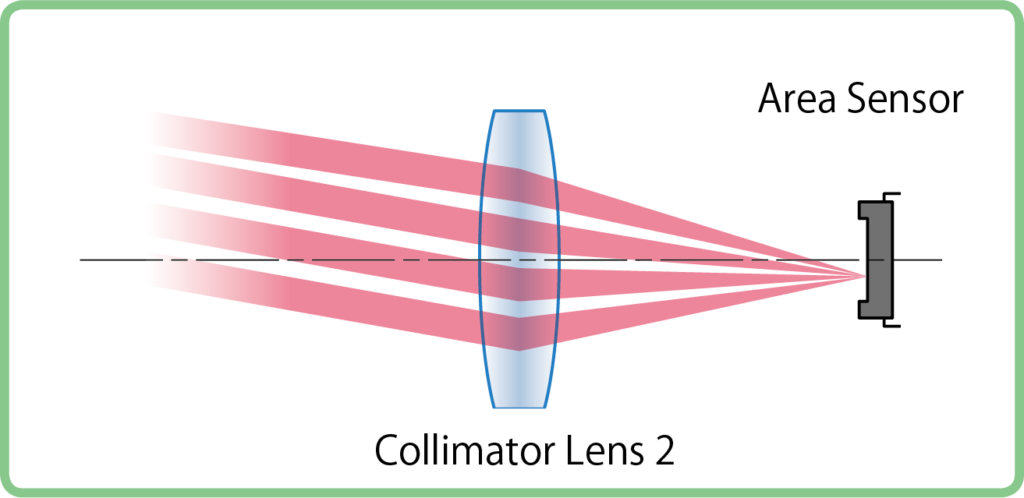

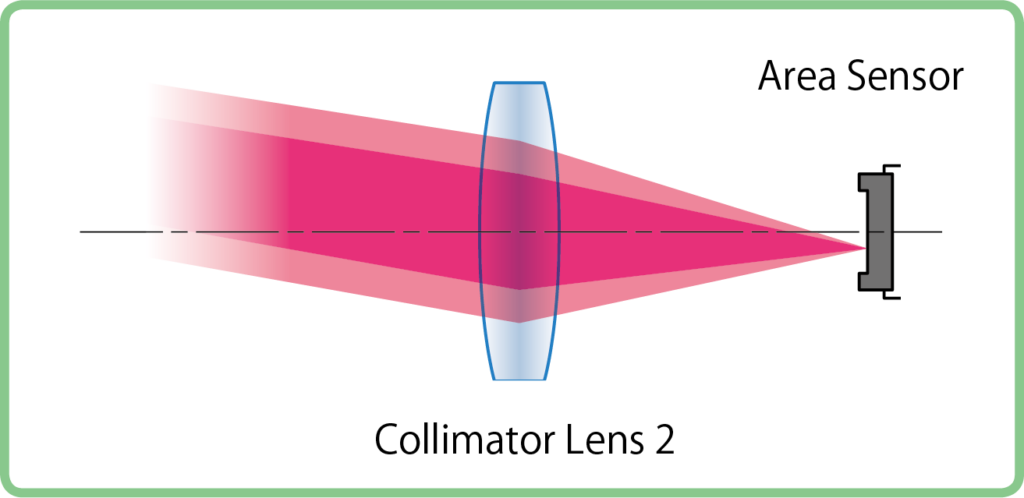

同一レンズに同じ角度で入射する平行光は、同一点で焦点を結びます。

同様に、ビーム径の大きさにかかわらず、同一レンズに同じ角度で入射する平行光は、同一点で焦点を結びます。

ワーキングディスタンス

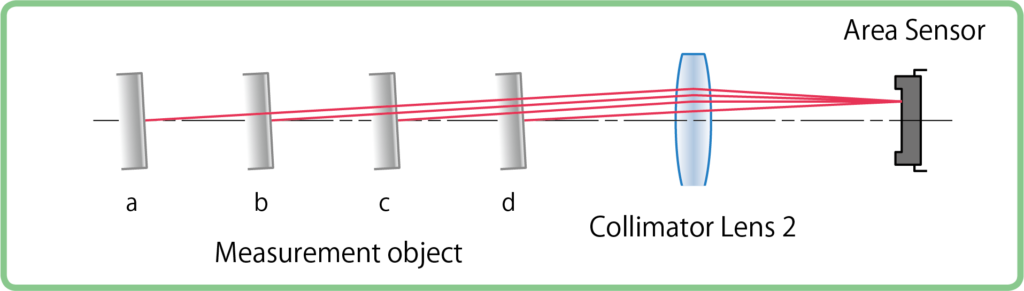

ここでは同じ角度を持った測定対象物をa~dと違った距離に置きます。測定対象物の角度はすべて同じなので、反射光の角度も同一となります。この時、反射光は同一な角度を持ってコリメータレンズ2に入射するので、同一点に焦点を結び、測定値も同一となります。

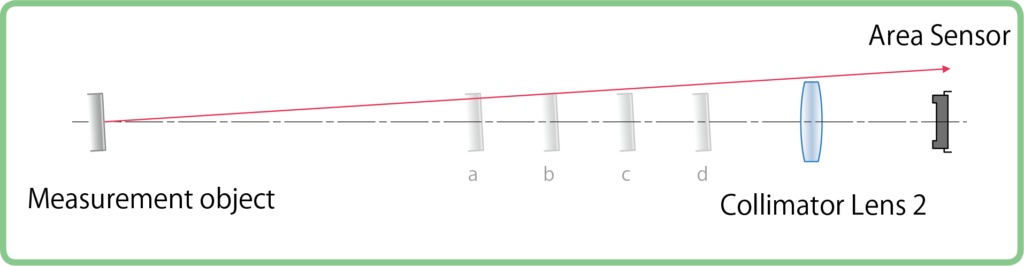

ただし、ワーキングディスタンスをさらに長くとった場合、反射光がレンズから外れてしまい、測定は不可能となります。

オートコリメータとは

コリメータという装置は、平行光(すなわち、直線状にまっすぐ進む光)を人工的に作り出す道具です。この装置の基本的な仕組みは、光源から出る光をレンズを通して平行光になるように光を屈折させ射出することです。この仕組みを使って、中に光を発する機械を「オートコリメータ」と呼びます。要するに、自動でまっすぐ進む光を出す装置のことを指します。

オートコリメータは、工業界では角度を非常に精密に測定する用途で使われます。オートコリメータで使用される光は直線的で広がりが少ないので、物体の表面で反射するときに効率がよく、角度を正確に捉えることが可能です。昔はCD、DVDなどの光学メディアの情報を読み取るための光学ピックアップなどの生産現場で光軸調整や確認などの用途に多く使用されておりました。

角度を測定する手法として一般的には分度器(プロトラクター)や水平器などがありますが、これらの器具では、目視で目盛りを読み取る必要があります。そのため何度も同じ角度を測る場合に精度や誤差が問題になることがあります。特に精密さが求められる測定では、これらの器具ではデータの信頼性を十分に保証することが難しいことがあります。

変位計を使ってものの高さを複数箇所測定し面をつくり、角度に換算する手法もあります。しかし精度よく測定を行うためには装置同士はある程度の距離が必要になります。また正確に測定値を得ようとすれば距離の精度も必要になります。オートコリメータはこれらの問題をクリアした装置となります。

オートコリメータは角度測定に特化した装置です。そのため角度を正確に測定する用途には最適な手法であるといえます。